7 000 litres d’eau. Ce chiffre, brut, colle aux baskets du jean : c’est la quantité d’eau engloutie pour produire un seul pantalon. Soit, pour donner une mesure, ce qu’il faut à quelqu’un pour s’hydrater pendant cinq ans. L’industrie, elle, enchaîne : plus de deux milliards de jeans produits chaque année, tous venus nourrir un marché insatiable.

Ces données frappent, mais ce n’est que la surface. Derrière chaque jean se cache une longue chaîne de procédés puissamment énergivores : bains de colorants synthétiques, métaux lourds, traitements chimiques musclés. Une fois hors d’usage, beaucoup échouent en décharges ou sont incinérés. L’industrie du denim se taille la part du lion dans le palmarès de la pollution textile et écrase ressources comme biodiversité, saison après saison.

Le jean, un vêtement iconique aux lourdes conséquences écologiques

Impossible de passer à côté : le jean est partout, de la cour de récré au bureau. Pourtant, son succès a un coût tangible. Sa fabrication commence avec le coton, une plante qui siphonne des ressources en eau. Pour un pantalon, le compteur grimpe à 7 000 litres, puisés souvent dans des régions en tension hydrique. À chaque achat impulsif, tenue repérée sur un présentoir, denim neuf pour la saison, s’ajoute à ce coût invisible.

La cadence folle des collections accentue le phénomène. En France, ce sont environ 600 millions de vêtements qui inondent le marché chaque année. Peu sont collectés puis recyclés. La majorité finit jetée ou brûlée. Cette mécanique contribue à la montagne de déchets textiles, phénomène désormais mondial.

L’industrie textile totalise 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dépassant le combiné du transport aérien et maritime. Au Bangladesh, en Chine ou en Tunisie, des usines rejettent des eaux saturées de toxiques, appauvrissent les sols, polluent les nappes. L’empreinte du jean s’étire ainsi sur toute la chaîne, du champ de coton jusqu’au placard du consommateur.

Du premier semis à la mise hors d’usage, le jean dresse un inventaire lourd : tension sur l’eau, émission massive de gaz, déchets qui s’empilent. Ce vêtement interroge frontalement notre rapport à la consommation et les choix imposés par l’industrie textile.

Pourquoi la fabrication du denim pèse-t-elle autant sur les ressources naturelles ?

La fabrication d’un jean accumule les étapes consommatrices. Tout part de la culture du coton, qui occupe à elle seule 2,5 % des terres agricoles du monde. Cette conquête se paie : la culture exige un recours massif à l’irrigation, notamment en Inde, au Bangladesh et en Chine. À la clef, assèchement des nappes, sols épuisés, tension sur les écosystèmes locaux.

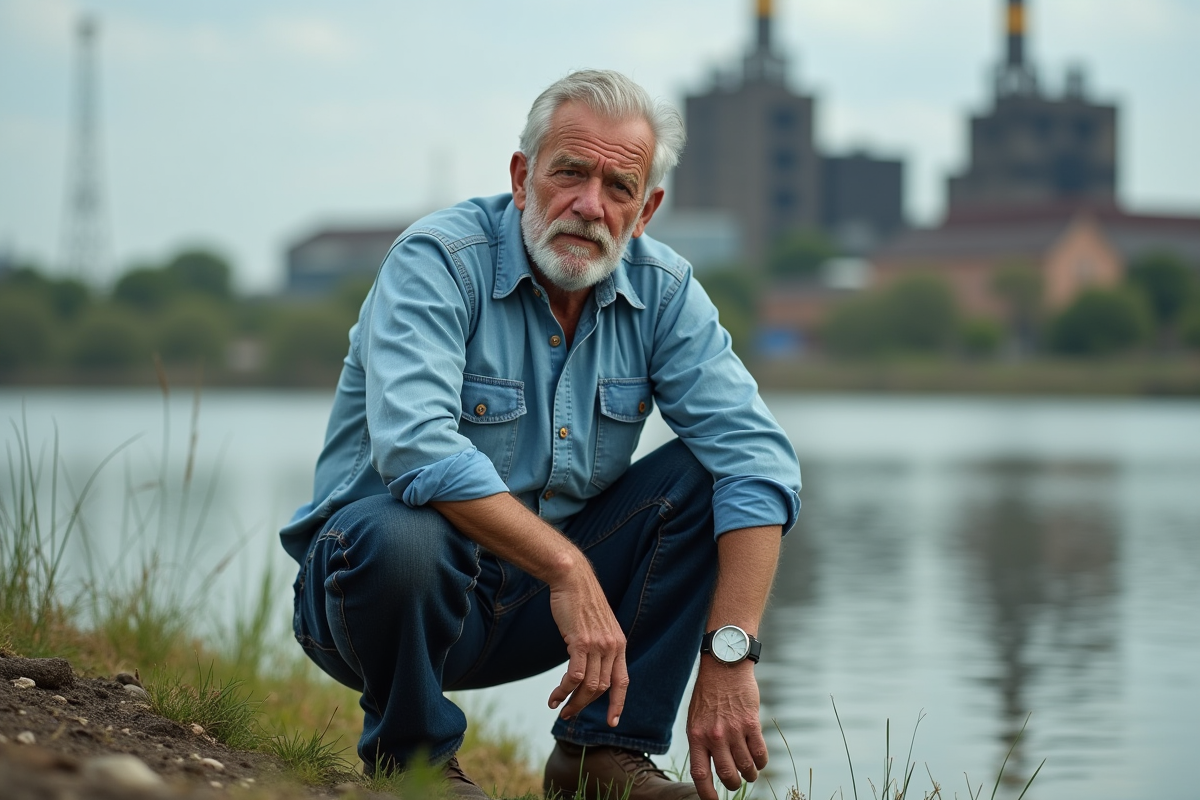

À cela s’ajoute une cascade de substances nocives. Pesticides, engrais, agents délavants costauds et colorants puissants sont mis à contribution pour un résultat impeccable : la teinte bleue si recherchée. Problème, les eaux issues de ces process, saturées de résidus chimiques et rarement traitées, finissent souvent dans les rivières. Les dégâts sur la faune, les sols et la santé humaine se lisent sur le terrain, notamment en Asie et en Afrique du Nord.

Pour mieux saisir l’étendue de la pression exercée sur l’environnement, voici les principaux points critiques de la fabrication :

- Culture du coton : elle pèse lourdement sur la ressource en eau et sur la santé des sols.

- Usage massif de produits chimiques : contamination de l’environnement, risques pour les travailleurs et riverains.

- Rejets d’eaux polluées : impact durable sur les milieux aquatiques et les populations locales.

Poussés à réduire toujours plus les coûts, les fabricants relèguent souvent ces conséquences bien loin du regard du consommateur. Les effets de cette course à la production, eux, s’imposent au quotidien dans les pays où s’opèrent la majorité des phases du cycle de vie du jean.

Consommation, entretien, recyclage : l’impact environnemental du jean au fil de sa vie

Une fois sur le marché, le jean continue de laisser son empreinte. Le rythme des achats ne cesse de s’intensifier : chaque année, près de 2,5 milliards de vêtements envahissent la France. Beaucoup prennent rapidement le chemin des ordures. La durée d’utilisation moyenne du jean rétrécit, alors même que la filière du recyclage accuse un sérieux retard et que l’export de vêtements usagés explose, destination : Afrique, en grande partie.

Côté entretien, chaque lessive compte. Lavages trop fréquents, à chaud, produits assouplissants : tous ces gestes alourdissent la facture environnementale. Quand un jean mélange du synthétique, il laisse échapper des microfibres à chaque machine, direction : rivières, puis océans. Les labels vantant une production éco-responsable existent, mais leur portée demeure réduite au vu de la volumétrie globale produite.

Pour concrétiser ces réalités, quelques chiffres éclairant les défis posés :

- Recyclage : moins d’un tiers des textiles collectés en France repart dans un vrai circuit de recyclage, le reste part à la décharge ou quitte le territoire.

- Économie circulaire : la réparation, la seconde main et le réemploi occupent une place très marginale face au boom du neuf.

Faire durer un jean, choisir des matières labellisées, promouvoir l’allongement de la durée de vie ou le réusage : tout ça compte, mais le saut d’échelle implique de dépasser la seule action individuelle.

Vers un jean plus responsable : alternatives durables et gestes à adopter

Face à l’ampleur de la pollution textile, certains choisissent de revoir leurs habitudes. Prendre un vrai recul, acheter moins fréquemment, privilégier robustesse et durabilité plutôt que quantité : le rapport au vêtement évolue. Miser sur des jeans labellisés (GOTS, Oeko-Tex), sur des tissus issus d’agriculture raisonnée ou sur des produits dont on connaît la traçabilité, permet aussi d’agir à la source, loin du réflexe du renouvellement à outrance.

- Se tourner vers des marques qui valorisent une production locale ou utilisent du coton biologique.

- Espacer les lavages, favoriser le froid et réparer quand c’est possible : chaque geste limite le renouvellement prématuré.

- Préférer la seconde main, la revente, ou le don, en passant par des filières spécialisées.

Ce changement de cap relève du simple réflexe de vigilance : se demander si un achat est réellement utile, d’où il vient, combien de temps il durera. Le message circule de plus en plus, limiter les achats impulsifs, valoriser ce qui est déjà là. Mais pendant que les grandes enseignes du prêt-à-porter continuent de miser sur les volumes, la transformation profonde du secteur reste freinée. Pour inverser la tendance, miser collectivement sur la réparation, l’économie circulaire et l’innovation responsable devient une évidence. Réparer un jean, le donner ou le transformer, c’est prolonger son histoire et inventer une nouvelle façon d’habiter nos vêtements.

La prochaine fois qu’un ancien denim ressurgira d’un placard, pourquoi ne pas y voir le point de départ d’un autre usage ? Peut-être trouverons-nous ainsi, dans l’attention portée à ce vêtement, l’occasion de repenser nos propres rythmes de consommation.